凭什么做好硬件生态 不做硬件的腾讯会议 (为什么要硬撑)

你真得了解视频会议吗?

不久前,腾讯会议Rooms产品参与了一个医疗行业展的方案展示。方案中,通过视频会议,我们看到医生与医生之间,患者与医生之间,有了一段非常高质量的线上沟通。

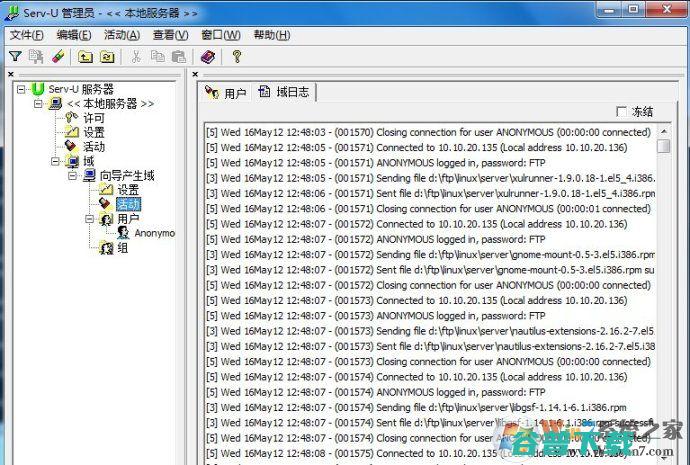

普遍来讲,想要完成一场高质量的云视频会议,多数产品会在网络丢包率上下足功夫,因为丢包往往会直接影响接收端解码出卡顿、不连续的声音或图像。常见的手段,除了优化编解码算法的比拼,还可以利用AI算法还原出图像、声音的本来面貌。目前大量的科研工作投放在这个模块上,并取得了很多阶段性成效。

这一次,腾讯会议旗下腾讯天籁实验室推出的天籁语音模组,则尝试从另一个维度解决问题。

在声音传输之前的一步重要环节,即信源的编码阶段,往往会遇到各种噪音、混响、鸡尾酒环境等声音传播的影响,是否能对信源音频进行更好地“预处理”?

经雷锋网一番探究得知,天籁团队通过技术创新,将多个MEMS麦克风板嵌入到会议大屏等硬件设备上,可实现180度广角、12米超长距离拾音,在双讲、噪声回声消除等方面均有显而易见的突破。

只不过,这款语音模组目前主要应用于腾讯会议Rooms专款机型上,并通过技术授权的方式开放给Rooms专款硬件合作伙伴,已经实现初步量产。

是不是挺香?

量产前的努力

媒体沟通中,腾讯天籁实验室总经理商世东指出,“天籁语音模组希望解决的是,能够在比较复杂、恶劣的声学场景下也能提供一个清晰、流畅、安静的音频体验。”

我们知道,在一般的工程环境中,在相似的问题、场景下使用相似的处理方法,尽管有可能也是来自学界给出的一些非常有效的模型或技术手段,但如果没有能力非常强的开发人员,针对特定问题或场景设计新的模块和环节,很难会得到非常好的效果。

有时候,现实生活中的声学场景远比实验室里的复杂的多。以此次天籁语音模组重点优化的一个声学问题——远场拾音为例。

腾讯会议天籁实验室技术研发专家余涛告诉雷锋网:

在他看来,物理世界中的声音信号受到干扰、衰减的因素是非常多的,因而带来的技术挑战也是成百倍增加的。

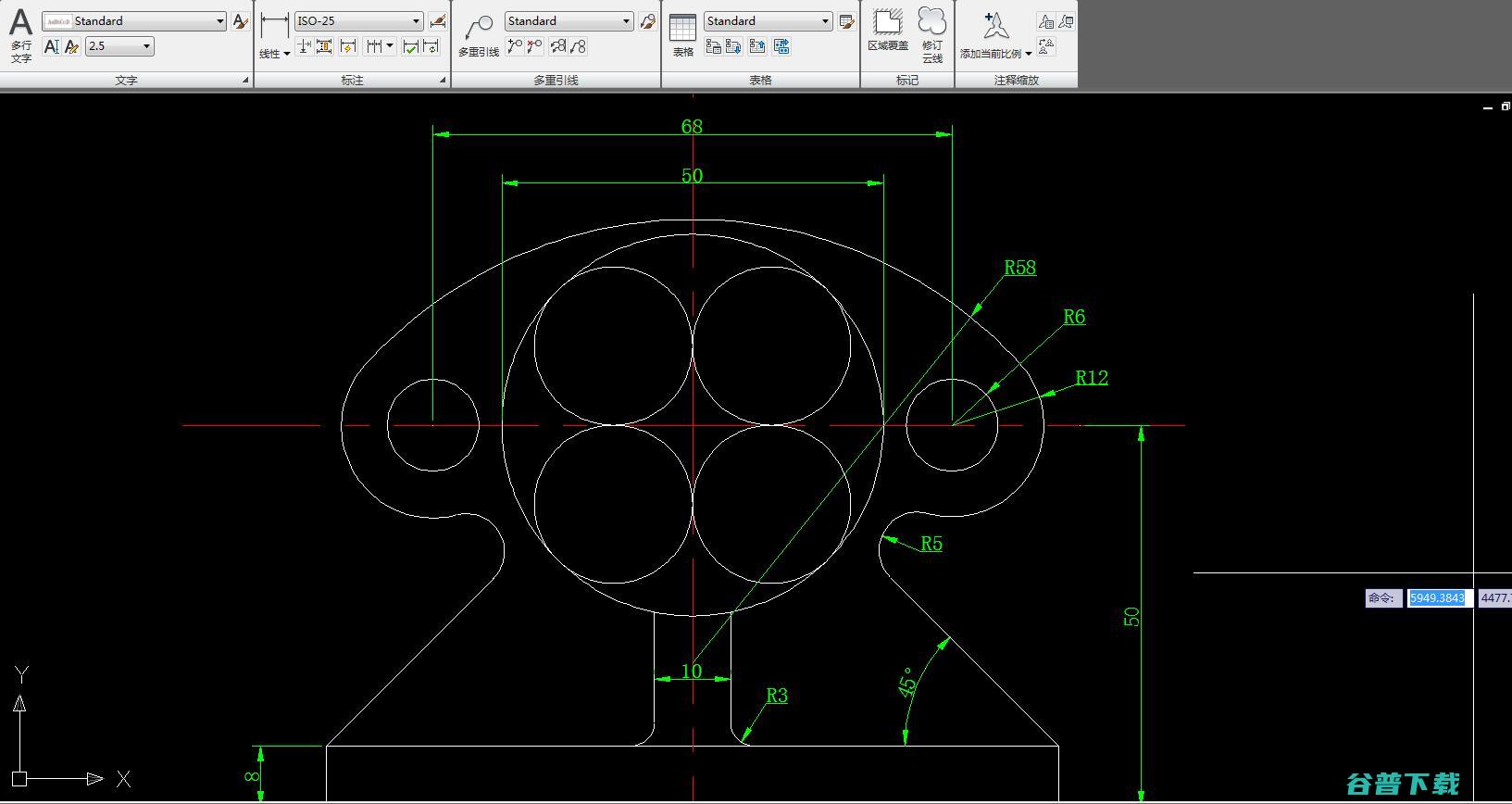

图:腾讯天籁实验室资深研究员刘成 现场展示

不难发现,天籁团队采用的策略,是从声学层面、硬件设计层面,跟强大的算法能力相结合,综合性提升远场拾音能力。

在面向量产和推进商业化之前,天籁团队已经进行了内外部各种实际场景的测试。

当然,这剩下的10%的场景可能会非常极端。比如有些场景中,尤其是教室、培训室等某些更加开放空间里,一个房间里坐了四、五十个人,技术挑战的量级会呈指数增加。

不做硬件,但重视硬件生态

2020年9月,腾讯会议从个人版向企业版拓展的同时,就甩出了一张牌——智能会议室解决方案“腾讯会议Rooms”。简单来讲,腾讯会议Rooms是专为会议室打造的软件系统,提供音视频会议、无线投屏、触屏式白板的集成会议体验,同时提供软硬一体的完整视频会议解决方案。通过无缝衔接,以提升整场视频会议的沉浸式体验。

不难看出,腾讯会议自己不做硬件,不做大屏,但对硬件伙伴生态越来越重视了。

据了解,腾讯天籁目前已经通过开放音视频认证标准,吸引到一批硬件设备厂商腾讯会议的硬件生态中,包括连接器、一体机、智能大屏、扬声器麦克风、摄像头等等。

后记

还记得腾讯会议在2019年末刚刚发布时,有一家视频会议硬件服务商曾说,“大概只有腾讯才能将他们过去经常相互PK的对手请到一起,让大家坐在一起,相谈甚欢。”

这或许也是腾讯会议需要承担的一种角色:基于互联网平台上包括云基础设施的能力、实时音视频通信的能力、机器学习多模态的能力,促成软硬件会议产品更好的交互。

而除了摆在眼前的种种技术攻关外,天籁团队本身隶属于腾讯会议,这意味着尽管它不是产品部门,但却与产品部门有着非常紧密的配合和支撑:需要给产品做贡献,同时又能基于大量场景、数据进行前沿技术相关的工作。

这也大概是为什么初出两年的腾讯会议,依然有底气和本事成立专门的实验室,对视频会议交互中存在的高难度技术挑战进行长期的研究和攻克。

站在待解决的问题上,腾讯会议还有很多的想象空间。

原创文章,未经授权禁止转载。详情见 转载须知 。