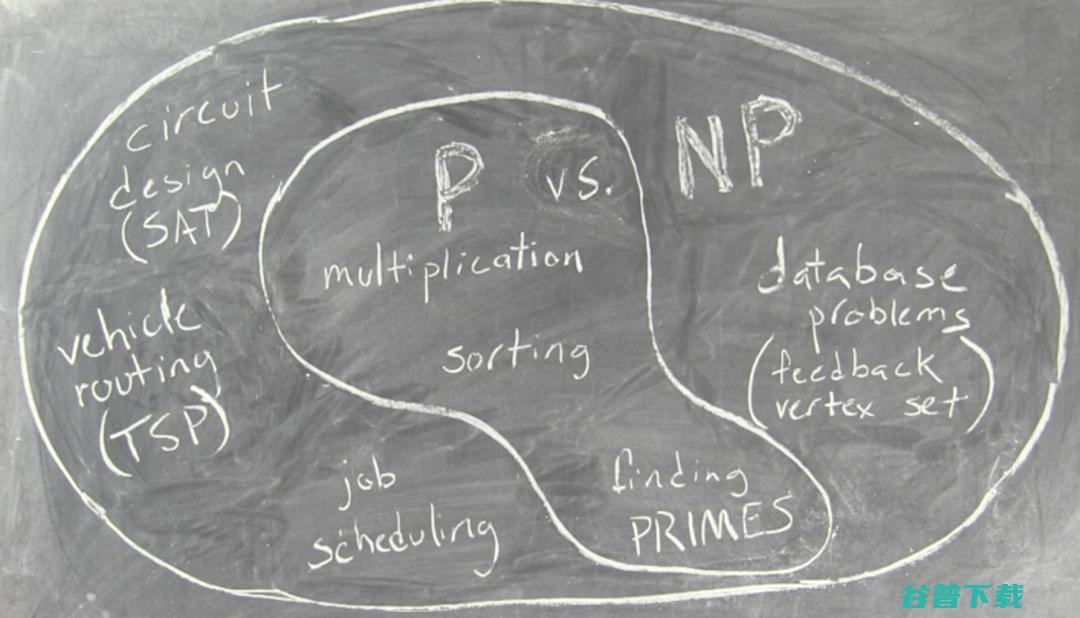

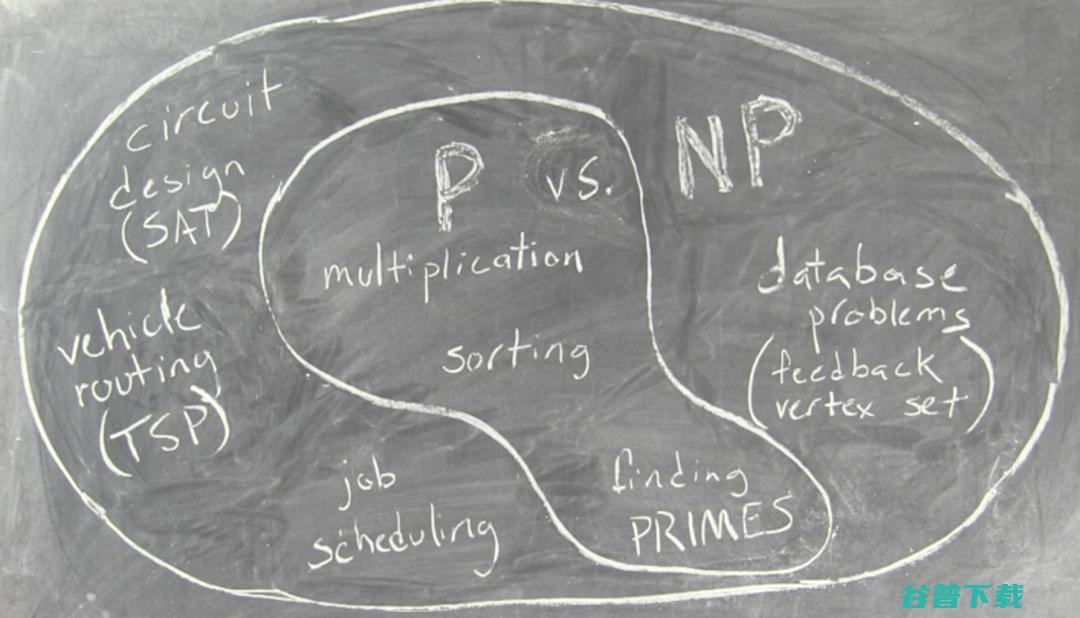

vs. NP 五十年 P AI正在解决不可解问题

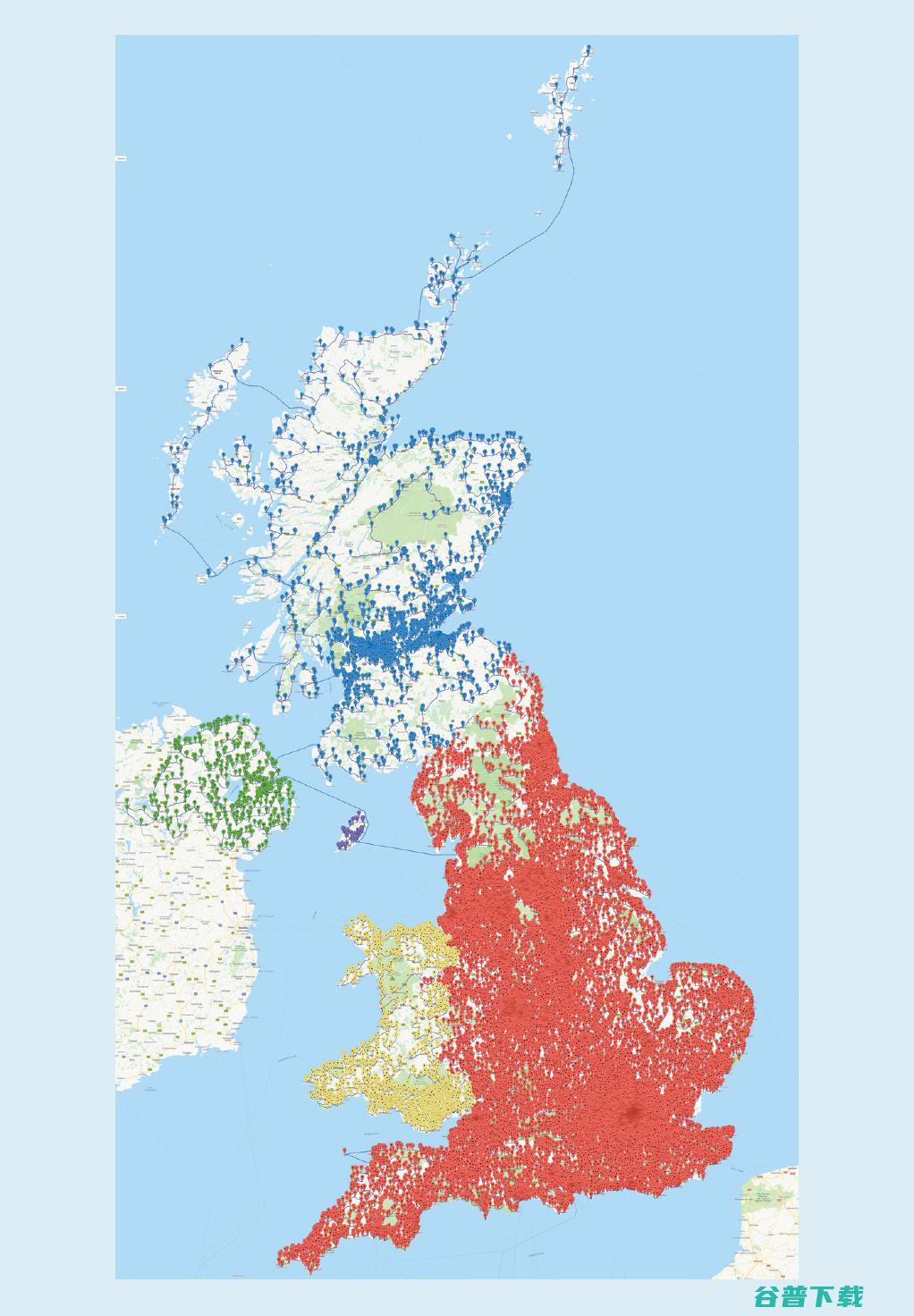

通用分布和GPT-3

科学和医学

超越P和NP问题的思考:国际象棋

可解释的人工智能

版权文章,未经授权禁止转载。详情见 转载须知 。

通用分布和GPT-3

科学和医学

超越P和NP问题的思考:国际象棋

可解释的人工智能

版权文章,未经授权禁止转载。详情见 转载须知 。